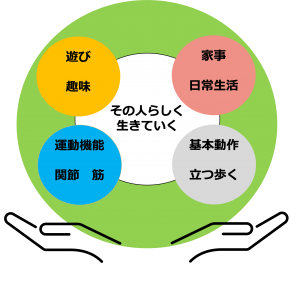

作業療法学科その人がその人らしく生きる力をサポートします

リハビリテーション~理学療法士と作業療法士

リハビリテーションの専門職である理学療法士と作業療法士は共に対象者の『その人らしさ』を取り戻すこと、新たに『自分らしさ』を得ることを目的として支援をします。重なり合う部分もありますが、それぞれリハビリテーションに用いる主な手段、得意とする支援方法があります。理学療法士、作業療法士は国家資格であり、養成校で必要な知識・実技をしっかりと身につける必要があります。

概要

| 定員 | 30名 |

| 修業年限 | 4年課程 |

| 目的資格 | 作業療法士国家試験受験資格 |

作業療法士(Occupational Therapist:OT)

障がいの抱えている人々を含め、人々の健康と幸福のために、対象者にあった治療・指導・援助をすることが作業療法士(OT:Occupational Therapist)の仕事です。

「作業」とは、「趣味活動」「仕事/家事」「入浴や食事」「休息」などといった、対象者にとって大切だと思うこと全てを指します。「作業」を通して、治療・指導・援助を行なっていきます。

子どもから高齢者まで幅広く、「作業」に問題がある人全てが作業療法の対象者です。そのため、作業療法士は病院や地方自治体、デイサービスや職業訓練所、学校など様々な場所で勤務しています。

本校では、対象者を尊重し、生活に寄り添うことができる、豊かな人間性を持った作業療法士を育成します。

内容と特色

1年次は、基礎医学やリハビリ概論、作業療法概論などを通じて「医療とは何か」「リハビリや作業療法とは何か」から始まり、2年次では、臨床医学や評価学などを通じて「対象者をどうみるのか」、そして3年次は作業療法治療学や作業療法技術論などを通じて「対象者をどう支援するのか」ということを学びます。そして、4年次は臨床総合実習などを通じて「対象者への実際の支援」について臨床実習指導者と教員が協働して関わります。4年間を通じて学生自身が思い描く「理想の作業療法士」に少しずつ近づけるように共に歩んでいきます。

●作業療法学科の教育目標・教育方針

●卒業認定の方針

●教育課程の編成・実施の方針

卒業後の進路

卒業生は、作業療法士として年齢や障がいを問わず日常生活に支援が必要なさまざまな対象者に働きかけています。総合病院、リハビリテーション病院、精神科病院などの医療分野、介護保健施設、デイケア、デイサービス、訪問リハビリテーション、訪問看護ステーションなどの介護分野、児童発達支援、放課後デイサービス、就労移行支援事業所などの福祉分野、特別支援クラスなどの教育分野、障害者就労支援などの労働分野において治療だけでなく、予防的なはたらきかけや社会復帰の支援、教育支援など幅広い役割を担っています。また、近年では臨床経験を活かして事業を起業する卒業生もいます。

資格取得をサポート

●日本赤十字社 救急法基礎講習 救急法救急員養成講習

●福祉住環境コーディネーター 2・3級

●日本パラスポーツ協会 初級パラスポーツ指導員

質の高い教育で実践力を養成

「理想の作業療法士」を目指して学ぶ

目標を明確に持つことで自己肯定感が高まり、自分の人生を前向きにとらえることができるようになると言われています。本校では、入学時より学生に「理想の作業療法士」を意識させ、学習や実習などを経て「理想の作業療法士」をより具体化させていきます。そして、「理想の作業療法士」になるための「態度・習慣面」、「技術・技能面」、「思考面」について具体的な行動目標を設定して学生各自が実践して目標の実現に向けて取り組んでいきます。

基礎力とチームワーク力の養成

多学年協働学習システム『縦割り授業』を用いて「基礎医学」の学び、「チーム」で働くための人材育成に取り組んでいます。1年生、2年生、3年生のメンバーで作業療法に必須の知識である「基礎医学」を学ぶチームを組みます。2年生が1年生に教え(1年生は先輩に教えてもらう)、3年生が2年生をサポートする体制の中で、「繰り返し学習」「アウトプット重視」「ポジティブフィードバック」「成功体験の設定」「相手に合わせた支援方法の模索」「チーム全体を見る視点」などを経験します。作業療法に必須の知識である「基礎医学」の習得はもちろんのこと、臨床家、治療チームの一員として求められる能力も育ちます。

「経験学習」を重視した臨床教育

1年生から4年生にかけて「見学実習」「地域リハビリテーション実習」「臨床評価実習」「臨床総合実習」と学校と実習施設が連携して段階的な臨床教育を提供します。臨床実習では、作業療法参加型実習(クリニカルクラークシップ)を取り入れております。各学生が、状況に合わせて「見学→模倣→実施」の段階的経験学習が出来るように本校教員と実習指導者が協働して臨床教育に取り組みます。

FD(教育の質を改善・向上させる取り組み)

・本校における縦割授業の意義や効果に関する一考察 -テキストマイニングを用いて-(PDF)

・総合演習Ⅲ・Ⅳ 国試対策の振返りと今後の取り組み(PDF)

専任教員の業績

4年間の流れとカリキュラム

実習体験記

作業療法学科4年 小原さん

実習の目的

実習指導者の元で、患者様が抱えている問題点を考えその問題点に対してどのような評価・治療が必要なのかを実際に学びます。また、業務の見学や患者様とのコミュニケーションを通じて、作業療法士として必要な患者様への対応や接遇について学ぶことも実習の目的の一つです。

期間

3年次 3週間X2回

4年次 8週間X2回

実習中・実習後に感じたこと

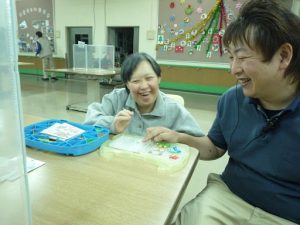

実習では、入院時から退院時まで患者様と関わることができました。

希望に寄り添った治療を通して、不安を軽減し笑顔で退院した様子がとても印象的で、患者様の変化や作業療法士としてのやりがい感じました。

実習は臨床という場で緊張や不安もありましたが、実習指導者や患者様のおかげで学校ではなかなかできない貴重な経験をすることができました。

実習施設紹介

※臨床実習においては実習時間の3分の2以上を病院又は診療所において行うことと定められています。

記載されている介護老人保健施設では評価実習のみの実習を行います。

※評価実習、臨床実習先の一覧です。

※病院によっては、複数人の実習生を受け入れている施設があります。

※あすなろグループのあすなろクリニックは主たる実習施設となっています。